鉄道きっぷのチケットレス化が進んできたものの、紙のきっぷは依然として生き残っています。また、磁気券からQRコード券へ移行する動きも見られますが、紙のきっぷそのものがなくなる可能性は低いでしょう。

現在見られるほとんどのきっぷは、券売機や端末機から自動発行されたものです。しかし、中小規模の鉄道会社では、硬券や軟券(常備券や補充券)の手売りがいまだに続いています。

ところで、硬券や端末券のサイズは、行き当たりばったりで決められたものではありません。英国から日本に伝来した「エドモンソン券」が鉄道きっぷの原型であり、そのサイズが現在でも生き続けています。そのため、JR各社に限らず、全国の鉄道会社でサイズが共通なのです。

この記事では、硬券や端末券のサイズに関するお話を進めたいと思います。

- A型硬券や近距離券のサイズは「エドモンソン券」がベースとなっていること

- マルス8.5cm券のサイズは、定期型の硬券と同じであること

- JRの指定席券売機では、近距離券としてエドモンソン券を発券できること

紙のきっぷのサイズの起源

現在流通している紙のきっぷの起源は、19世紀中頃の英国にあります。

トーマス・エドモンソンという人が1840年代に鉄道乗車券用の印刷機を発明し、特許を取得しました。規格化した紙片に券面情報を印刷し、鉄道乗車券を発行したのが、いわゆる「エドモンソン券」の始まりです。

エドモンソン券のサイズは、縦が1 3/16インチ(30.16mm)、横が2 1/4インチ(57.15mm)です。発明当初に特許が取得されていたこともあって、そのままのサイズで日本に伝来したものと考えられます。

このエドモンソン券のサイズは、現在のA型硬券および券売機で発行される近距離きっぷと同じです。現場では「エド券」と呼ばれることもあります。

硬券の規格・サイズ

鉄道きっぷの基本である硬券の規格やサイズを、最初に見ていきましょう。

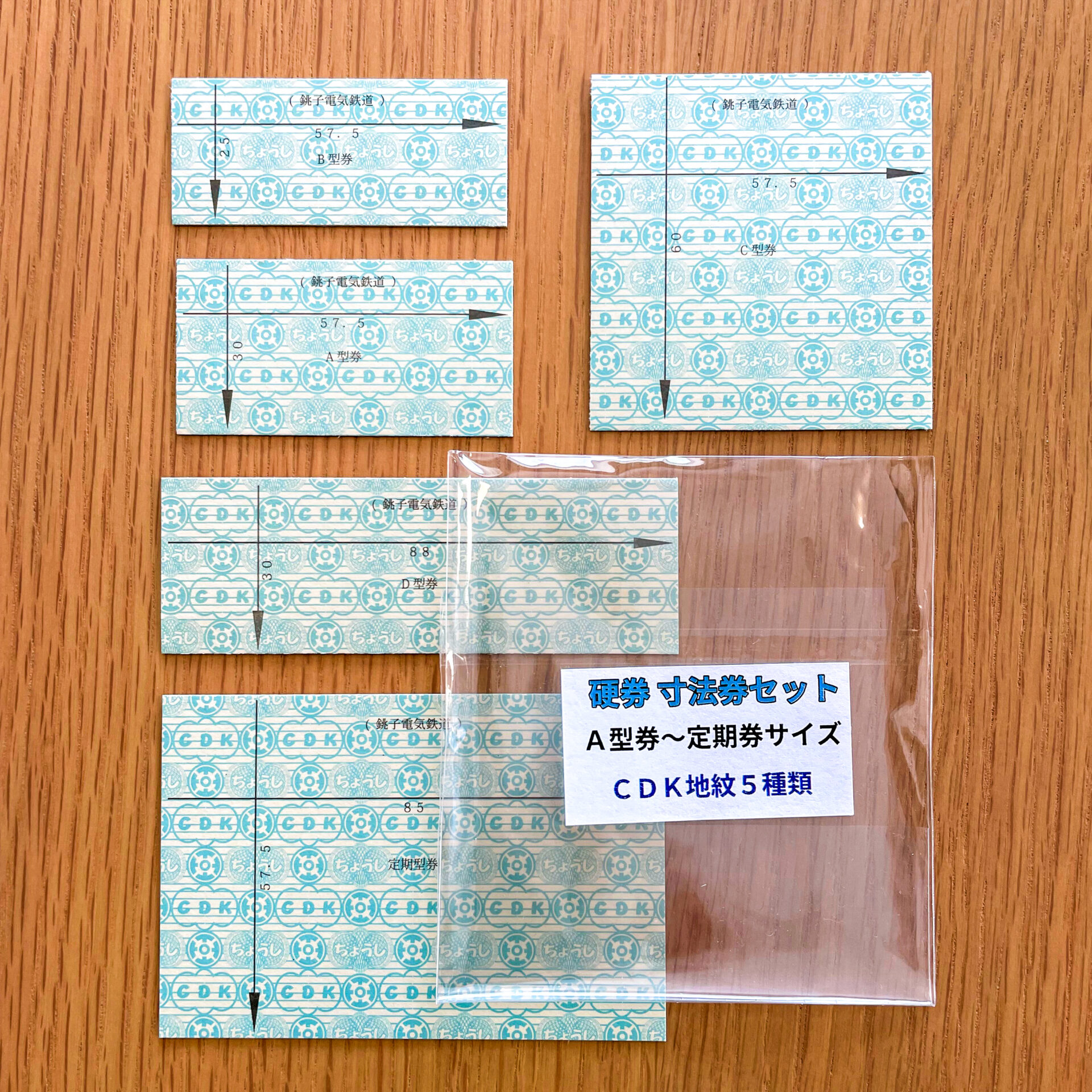

銚子電鉄で売っていた「硬券寸法券セット」

さまざまなタイプの硬券が発売されている、千葉県銚子市の銚子電気鉄道。車両基地がある仲ノ町駅にて「硬券寸法券セット」なるものが販売されていたので、高価ながら購入してみました。

これには地紋が2種類あり、全国統一規格の「PJR」地紋と、銚子電鉄独自の「CDK」地紋があります。筆者はそのうち、CDK地紋のセットを購入しました。この硬券セットには、5枚の紙片が入っていました。これが紙のきっぷを語る上での教材になりそうと思い、買ってみたわけです。

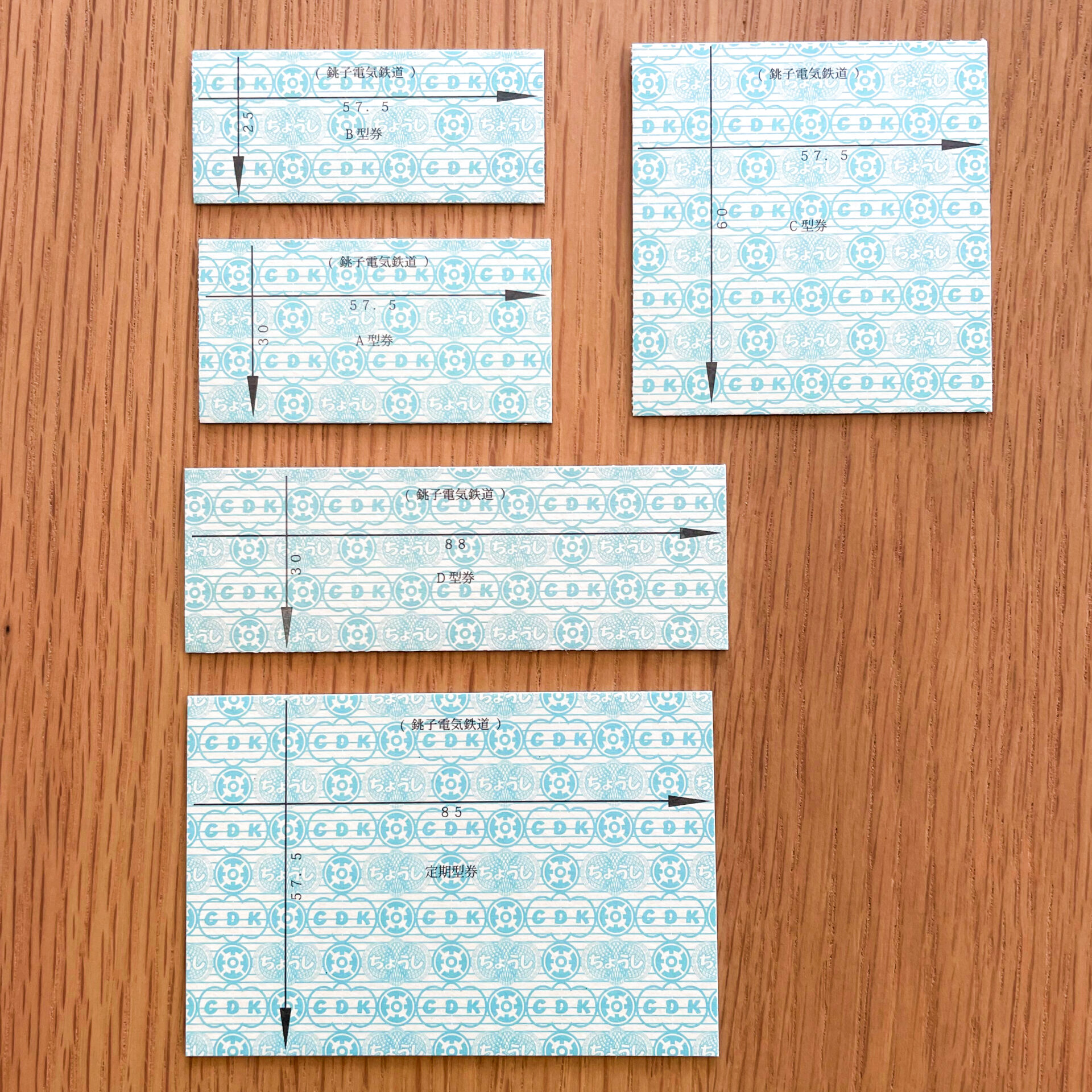

硬券のサイズ・用途

硬券のサイズと、一般的な用途は、次の通りです。

A型券

横57.5mm 縦30mm

上述した「エドモンソン券」はA型券で、紙のきっぷの基準になるサイズです。券売機で発売される近距離乗車券は、すべてこのサイズです。

B型券

横57.5mm 縦25mm

普通片道乗車券や入場券に多くみられます。A型券よりも小さいため、最も安価に調製でき、多くの鉄道会社で使用されています。

C型券

横57.5mm 縦60mm

かつての普通往復乗車券にみられました。現在は実用途ではまず見かけず、記念に発売されている程度です。

D型券

横88mm 縦30mm

普通往復乗車券や特急券、指定席券といった料金券に多く採用されています。現在見かける機会は減りました。

定期型券

横85mm 縦57.5mm

なぜ85mmなのかは判然としませんが、幅57.5mmのエドモンソン券用紙を大裁ちしたものと考えられます。現在、実用的に見られることはありません。

以上からわかることは、D型券を除き、57.5mmというサイズが基準となっていることです。

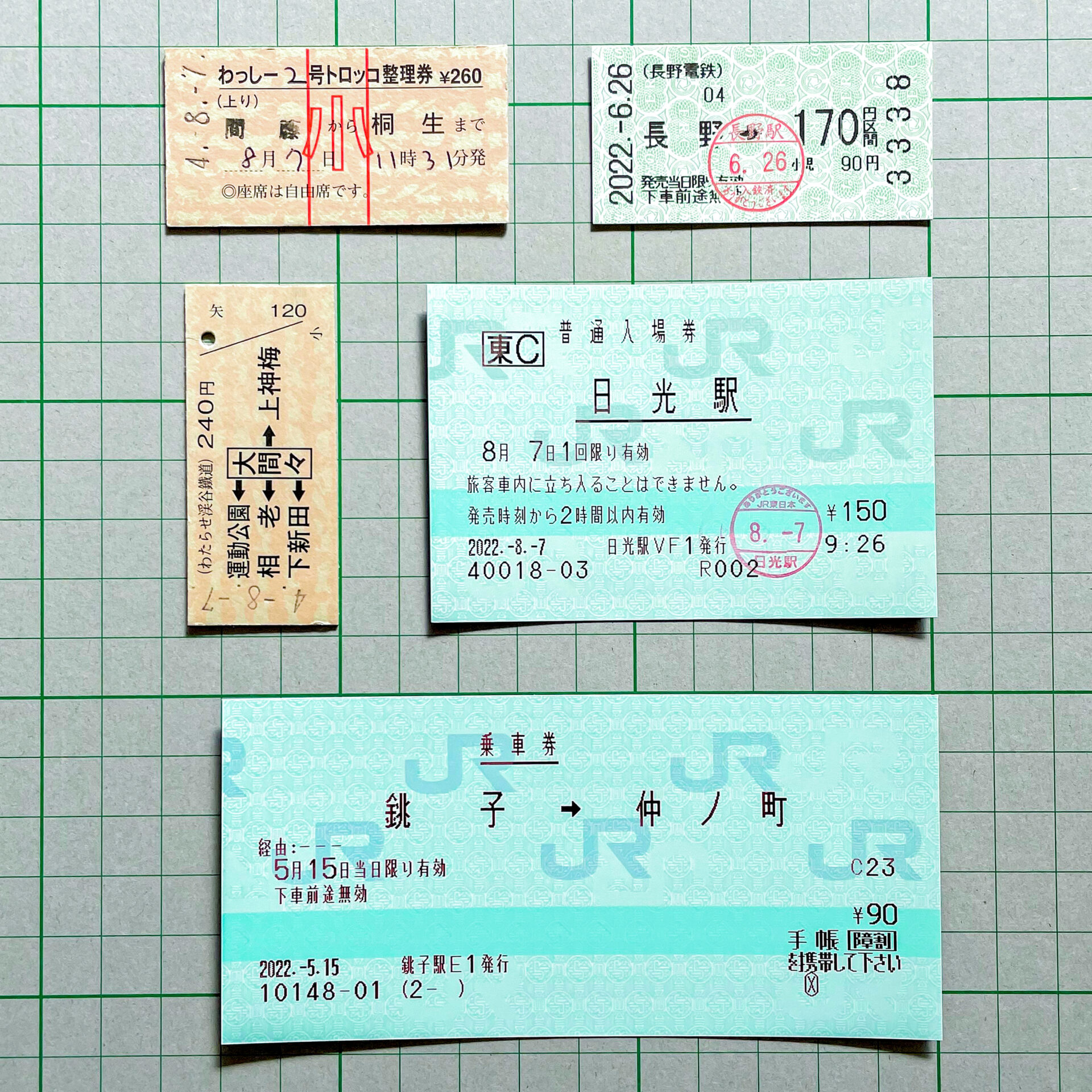

銚子電鉄における硬券の数々

銚子電鉄の駅で購入できる硬券のうち、ごく一部のものを寸法券とともに撮ってみました。

銚子電鉄においては、普通乗車券は一番小さなB型硬券で、A型硬券はノーマルタイプの普通入場券で見られる程度です。

この写真にはありませんが、犬吠駅にてC型硬券でのきっぷが発売されています。

D型硬券は、銚子電鉄線内の駅では見かけたことがありません。ただし、同社の製品である「ぬれ煎餅」に同梱されていた招待券がD型硬券でした。仲ノ町駅の入場券と、銚子駅・外川駅間の往復乗車券が一葉となったものです。

定期型券は、仲ノ町駅で記念入場券として発売されています。

券売機券・端末券のサイズ

券売機や端末機から発券される端末券のサイズについては、バリエーションが少ないです。

マルス端末で発券されるきっぷのサイズ

JRのマルス端末には、みどりの窓口に設置されている係員操作型端末と、指定席券売機として駅に設置されている顧客操作型端末があります。それらの端末から発行される端末券のサイズは、2通りです。

8.5cm券

定期型硬券と全く同じサイズの85mm券が、マルス券としては圧倒的に主流です。きっぷ鉄ファンには「8.5cm券」と呼ばれることが多いと思います。磁気エンコードされ、自動改札機を通れることから、極力このサイズで発券できるように処理されるようです。

12cm券

例外的に、より大きな120mmサイズの券が発券されることがあります。前者と同様「12cm券」とよく呼ばれています。磁気エンコードができないため、自動改札機を通ることができません。以下のきっぷが12cm券として発券されます。

- 多経路の普通乗車券

- 金額入力操作にて発行される連絡乗車券

- 社線単独の普通乗車券

企画乗車券の「ご案内」券片や「クレジットカードお客様控」についても、券面上の情報量が多く、また自動改札を使用する可能性がないため、12cm券です。

JR以外の他社線の端末券も、自動改札を使用することから、共通のサイズになっています。東武鉄道を例にとると、特急券が定期型硬券大の8.5cm券、乗車券がA型硬券大のエドモンソン券です。

券売機で発券されるきっぷのサイズ

近距離きっぷ用の券売機から発券されるきっぷのサイズは、エドモンソン券と同じサイズです。

JR各社の指定席券売機から発券される紙のきっぷは、前述した通りマルス券と同じ規格です。ほとんどは、自動改札を利用できる8.5cm券で発券されます。

ただし、例外的にJR北海道やJR東海管内の指定席券売機には、8.5cm券が発券されるマルスモードの他に短距離きっぷモードがあり、エドモンソン券も発券されます。

まとめ

一見してサイズに規則性がないと思われがちな鉄道きっぷですが、実は規格ありきであることがお分かりいただけたことでしょう。乗車券類の効力としては同じであっても、発行される乗車券の様式は数多く、それがきっぷ鉄の魅力の源泉だと思っています。

この記事で取り上げた紙のきっぷは、一例にすぎません。ぜひ、皆さま自身で多くのきっぷを探していただきたいです。

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

● 「国鉄きっぷ全ガイド」(日本交通公社)1987.02

● インチーミリ換算表(明治産業株式会社)2025.4閲覧

当記事の改訂履歴

2025年4月30日:当サイト初稿(リニューアル)

2022年8月09日:前サイト初稿(原文作成)

コメント